文化財巡りを趣味とするものたちにとって、見逃すことのできない三日間、それがお正月の三が日です。

多くの人がお寺や神社にお参りするこの時期、実はとんでもない文化財公開ラッシュなのです。しれっと秘仏がご開帳されたり、宝物館が開いたり、貴重な建物の中に入れたりしてしまう夢のような三日間…。中にはHPやSNSで告知なく、こうしたことが行われているお寺・神社もあります。

今回は文化財愛好家の私がいかに三が日を過ごしたのか、書き留めていこうと思います。

関東で過ごす初の三が日…

2025年の正月は私が関東に越してきて初めて迎えるものでした。

(2024年の正月は関西ラストイヤーということもあり、大晦日から一晩中奈良をウロウロしていました。その時の記録は過去記事参照のこと)

https://colour-field.jp/2024-02-06/

最初だし、今年はメジャーどころに挑戦してみよう…ということで、今年の三が日の目的地は以下の通り決定しました。

一日目:鎌倉方面

二日目:上野界隈

三日目:目黒の大圓寺

関東在住の文化財好きにはお馴染みのラインナップかもしれませんが、どうかご容赦を…。

元日一箇所目 称名寺

最初に訪れたのは横浜市金沢区の称名寺です。鎌倉北条氏の一族、金沢北条氏が創建した由緒正しいお寺で、金沢一族が残した数多くの文書を収める金沢文庫は、最寄りの駅名にもなっており、現在は称名寺横の博物館の名前にもなっています。

鎌倉時代以来の文書群や金沢北条氏四代の肖像画は国宝に指定されています。実はまだちゃんといたことないんですよね…。仏像も多くあるのですが、ほとんどが隣接する博物館、金沢文庫に寄託されています。

そんな中、唯一お寺に残された重要文化財のお像が、御本尊の弥勒菩薩立像です。 通常は秘仏のため見ることができないのですが、三が日は厨子の扉が開かれているとの情報をキャッチし、今回訪問して確かめてみることにしました。

10時ごろお寺に到着、参拝の方もそこそこいらっしゃいます。

これは見事な浄土庭園…鎌倉時代に作庭されたもので国の史跡になっています。池を渡って金堂へと向かいますが、橋のところまで行列ができていました。

果たしてお厨子の扉は開かれているのか…どきどきしながらお参りに並びます。 そして自分の番が… お厨子開いてました!!

後ろにも待っている方がいらっしゃったのでじっくりは見られませんでしたが、鎌倉時代の凛々しい表情の弥勒菩薩像のお顔を拝見することができました。

鎌倉前期の建治2年(1276)ごろの作で、金沢北条氏初代の実時が発願したお像と考えられています。

この金堂、現在の建物は幕末の天和元年(1861)の再建ですが、なんと鎌倉時代の金堂に描かれていた壁画が受け継がれており、壁画そのものは重要文化財に、金堂も県指定の文化財になっています。

仁王門に安置される仁王さんも鎌倉時代1323年の作で県指定文化財です。

やっぱり県指定文化財もデータベースまとめていきたいな…。

元日二箇所目 円覚寺

続いて鎌倉に向かいます。次なる目的地は鎌倉五山第二位の禅寺、円覚寺です。 元寇の際の鎌倉幕府執権として有名な北条時宗が、日本軍・元軍双方の戦死者を弔うために、中国から無学祖元を招いて創建したお寺です。 円覚寺にやってきたのは、神奈川県唯一の国宝建築である舎利殿が三が日に公開されているからです。

国宝の舎利殿は、元々鎌倉の太平寺というお寺にあった建物が移築されたもの。室町時代、15世紀初頭の建築と考えられています。鎌倉時代に禅宗とともに伝わった建築様式である禅宗様を代表するものです。

鎌倉幕府の時代のものではないのは少し残念な気がしますが、鎌倉に残る数少ない中世建築として大変素晴らしいものです。

堂内には鎌倉幕府三代将軍、源実朝が中国から請来した仏舎利が収められています。

外観のみの公開ですが、見られるのは正月三が日と五月の連休、十一月の虫干しのみ。秋の虫干しでは絵画など貴重な宝物が公開されるのでまたその時にお参りしたいですね。

せっかくなので円覚寺の国宝をもう一つ、鎌倉時代の梵鐘です。時宗の嫡男、貞時によって寄進されたもので、関東で一番大きな鐘だそう。

貞時が鐘を造る際に江ノ島の弁財天の協力を得たという伝説から、おとなりには弁天堂がありました。蛇ともゆかりの深い弁天さんは、巳年の今年にもぴったり。ちょっと階段を上らなければなりませんが、円覚寺にお参りの際は見逃さないように…。

なお、円覚寺は三が日は拝観料なしでお参りができます。お賽銭は少し多めに入れておきました。

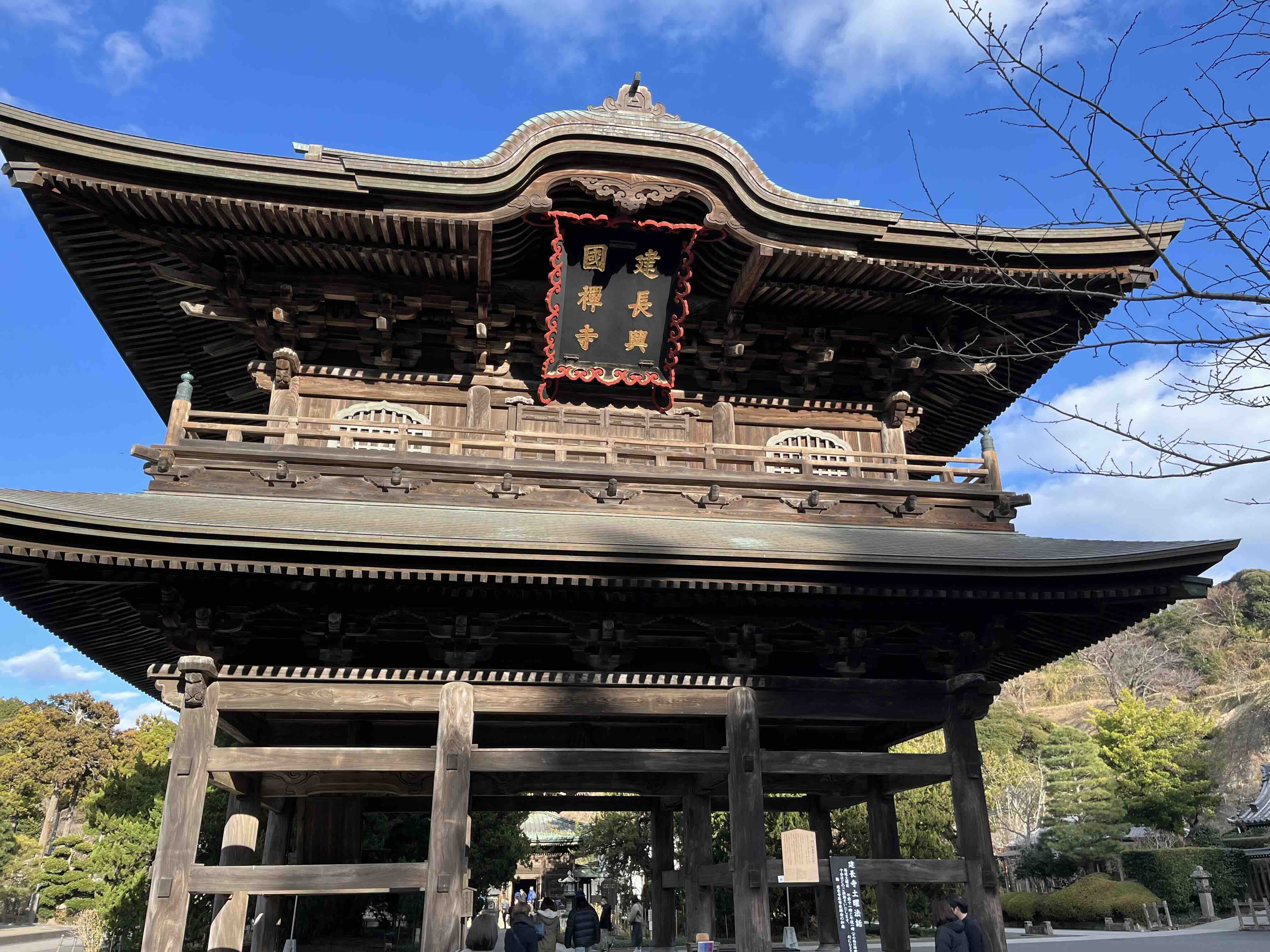

元日三箇所目 建長寺

円覚寺をお参りしたら素通りできないのが、鎌倉五山一位、建長寺です。 時宗の父で第五代執権の北条時頼が中国から蘭渓道隆を招いて創建した禅寺です。

五代時頼・蘭渓道隆・建長寺

八代時宗・無学祖元・円覚寺

のセットは高校日本史を思い出しますね。

こちらも拝観料なしでお参りができました。

大きな山門は江戸後期の1775年の建築で重要文化財に指定されています。

初層にまったく壁がなく、開放感あふれる門となっています。しっかりとした禅宗様の建築です。

重要文化財に指定されている建長寺の仏殿は、江戸幕府二代将軍、秀忠の妻、崇源院の霊廟だったもので、東京の増上寺から移築されたものです。祟源院は、江(ごう)の名前の方が有名ですね。円覚寺舎利殿など他の仏殿建築と比べると正面から見た時にやや正方形っぽく、霊廟建築っぽさが残ります。

よくみると軒まわりも禅宗様の扇垂木ではなく、和様の平行垂木になっています。霊廟建築として造られた歴史がうかがえますね。

建長寺の本尊はお地蔵さんです。通常、禅寺の本尊はお釈迦さんであることが多いので珍しいのですが、建長寺ができる以前、この地にお地蔵さんを祀るお寺があり、それを継承しているのだとか。天井も龍が描けるような鏡天井ではなく、和様の格天井になっています。

建長寺にはもうひとつ、江ゆかりの建築が、それがこの唐門です。こちらも江の霊廟から移築されたものです。

こちらは仏殿の後にたつ法堂。江戸後期の建築でこちらも重要文化財です。

鎌倉最大級の木造建築であり、扇垂木が美しい禅宗様建築。禅宗はこうでなくっちゃ。

そして建長寺にも、国宝の梵鐘があります。1255年に造られたもので、鎌倉の遺品ではありますが、平安時代の趣が残されているそうです。銘文は蘭渓道隆によるもので、鋳だされた「禅寺」の文字は日本最古の「禅寺」という言葉の使用例だとか。

元日四箇所目 鶴岡八幡宮

北鎌倉から円覚寺・建長寺と歩いてきて、ついに本日の最終目的地、鶴岡八幡宮にやってきました。

鎌倉幕府を開いた源頼朝は、武家の都、鎌倉の中心にこの八幡宮を造営しました。よくよく考えてみると、平安京でいうところの内裏にあたる位置に八幡宮があるわけです。頼朝の大倉幕府は鶴岡八幡宮からやや東に離れた所にあったので、あくまで鎌倉の中心には自らではなく、氏神である八幡神を据えたというわけですね。なんだか朝幕関係や、頼朝の政治的立ち位置を考える上でも使えそうな視点ではありますが、史学的な考察はここまでにしておきます。

さすがは元日の鶴岡八幡宮、人だらけです。並び始めてから本殿でお参りするまで、1時間弱かかりました。この日は流石に境内の文化財をゆっくり見られる状況ではなく、江戸末期に再建された上宮本殿などを見学して岐路につきました。

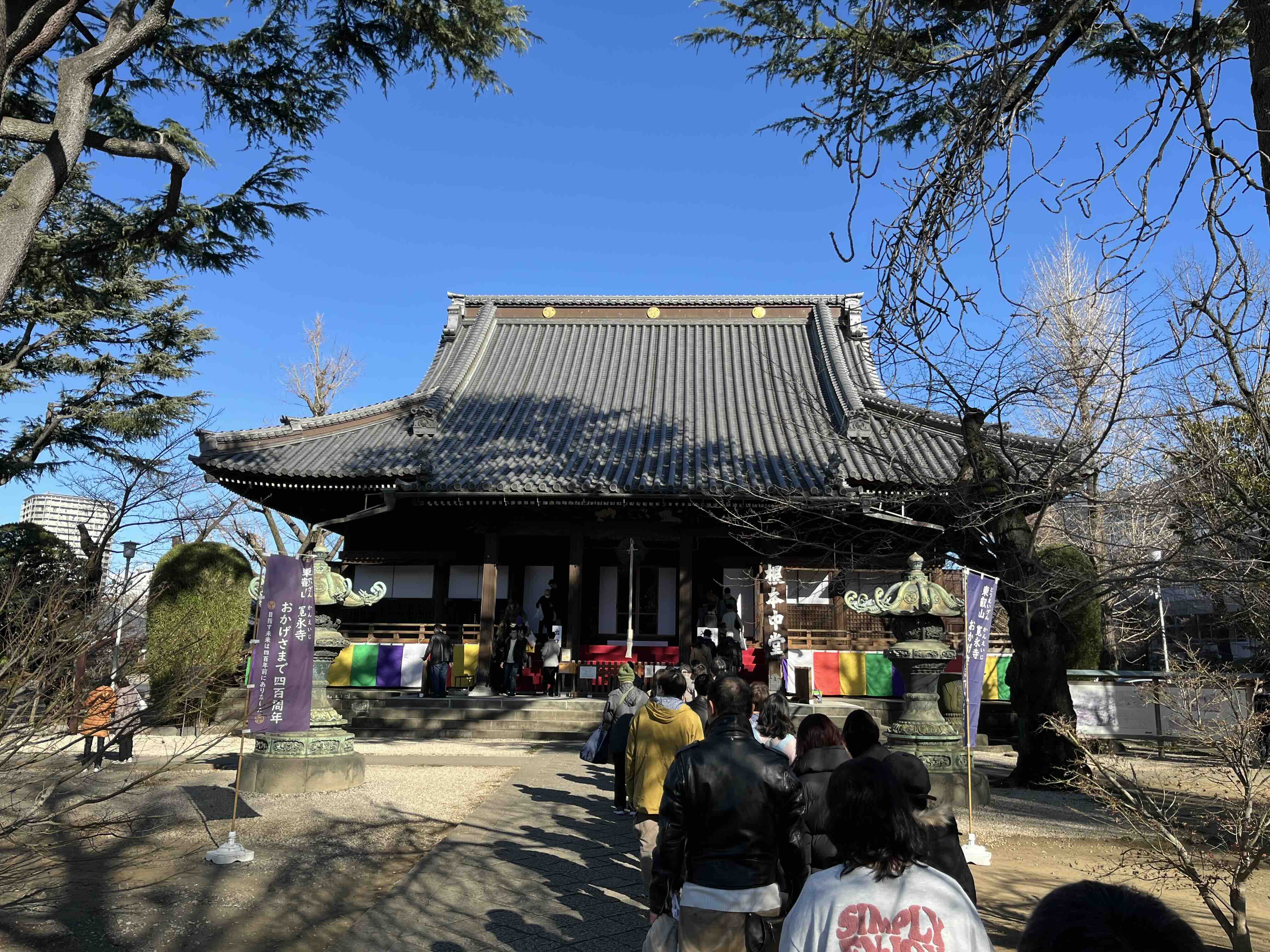

二日一箇所目 寛永寺

二日は上野で文化財巡りを楽しみます。一箇所目は徳川家ゆかりの寛永寺です。

正月の二日・三日にかぎり、根本中堂にて東博と連携した寺宝展が開かれており、歴代将軍の肖像画などが公開されていました。かつては上野公園一体がその境内だった寛永寺、公園内に残る清水観音堂や五重塔、弁天堂などからかつての広大さが伺えますが、幕末の上野戦争で焼失、現在の根本中堂はかつての一子院の境内地に再興されたものです。

私は東博前の大噴水をみる度に、ここにかつては巨大な根本中堂があったんだなあと思いを馳せています。上野公園を歩いていると瓦片も落ちていて、江戸のものなのかなと思ったりします。

二日二箇所目 東京国立博物館

今日の一番の目的は、博物館での初詣です。東京国立博物館では、お正月に国宝室で長谷川等伯の松林図屏風を公開するのが恒例となっています。

屏風の前はすごい人だかりでした。全体像はColBaseからどうぞ。

蛇に関係する文化財を展示する特集展示も行われていました。東博の展示はいつ行っても面白くて満足できます。彫刻室がメンテナンスで休室中だったのが残念ですが、念願の松林図屏風が見られたので満足です。長谷川等伯は能登出身の絵師で、今年は能登の震災復興を目的に金沢で特別公開されるようですね。石川でみる松林図屏風はまた違って見えるんだろうな。

昨日の疲れもたまっていたので今日はここまで、キティに支配されつつある東博を後にします。

三日目 大圓寺

三が日最終日は目黒の大圓寺にお参りしました。 目黒駅から歩いて五分ほど、大黒天を祀ることで有名なお寺です。

実は観音堂の十一面観音さまが平安仏で、都内屈指の古仏として仏像好きには有名です。

今回のお参りの目的は、鎌倉時代に造られた清涼寺式の釈迦如来坐像(重要文化財)のご開帳です。大晦日から1月7日までご開帳されています。他にも60日に1度の甲子祭や花祭りでも開帳がありますが、休日のこのタイミングでお参りにいきました。

かつては鎌倉の杉本寺に安置されていたお像で、一説には北条泰時が父義時の供養のために造らせたものともいわれています。1193年の造立で、年代が明確な最古の清涼寺式釈迦如来像として貴重なものです。

ちなみに、このお寺は1772年の明和の大火の火元となったお寺としても知られています。境内には大火の被害者を供養するための石仏も。

今年の大河ドラマ『べらぼう』はこの大火のシーンから始まりましたね。大火の後、なかなか再建を許されていませんでしたが、幕末に島津家の取り計らいで復興しました。

おわりに

ということで、今年の三が日のお参りはこれにて終了です。

初の関東なので比較的メジャーな?ところを巡ってきましたが、来年は東京の西の方や神奈川西部にも足を伸ばせたらいいなと思っています。

三が日は関東・関西以外もご開帳がたくさん。 文化財マップでは、ご開帳の情報もまとめて情報掲載しておりますので、ぜひチェックして見てください。

自画自賛ですが、国指定文化財の仏像のご開帳については他のどのサイトよりも情報が充実しているはずです。

文化財マップのアクセスはこちらから↓

https://bunkazai-map.colour-field.jp/

今回見た国宝・重文

称名寺 神奈川県横浜市

https://bunkazai-map.colour-field.jp/?place=T00259◎木造弥勒菩薩立像 鎌倉時代

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/S/I/00143

円覚寺 神奈川県鎌倉市

https://bunkazai-map.colour-field.jp/?place=T00277◉円覚寺舎利殿 室町中期

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/B/T/00002/00

◉梵鐘 鎌倉時代

http://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/C/T/00123

建長寺 神奈川県鎌倉市

hhttps://bunkazai-map.colour-field.jp/?place=T00284◉梵鐘 鎌倉時代

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/C/T/00124

◎建長寺山門 江戸後期

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/B/I/02464/00

◎建長寺仏殿 江戸前期

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/B/I/00758/00

◎建長寺唐門 江戸前期

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/B/I/00760/00

◎建長寺法堂 江戸後期

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/B/I/02465/00

鶴岡八幡宮 神奈川県鎌倉市

https://bunkazai-map.colour-field.jp/?place=S00099◎鶴岡八幡宮上宮本殿・幣殿及び拝殿 江戸後期

hhttps://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/B/I/02326/01

◎鶴岡八幡宮上宮回廊 江戸後期

hhttps://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/B/I/02326/02

東京国立博物館

https://bunkazai-map.colour-field.jp/?place=M00345◉長谷川等伯筆 松林図屏風 桃山時代

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/P/T/00051

※他にもたくさん展示されていましたが、今回は松林図屏風のみご紹介しました。

大円寺 東京都目黒区

https://bunkazai-map.colour-field.jp/?place=T00234◎木造釈迦如来立像(清涼寺式) 鎌倉時代

https://bunkazai-map.colour-field.jp/cultural-property/S/I/03048